こんにちは。

しらいと申します。

今まではブログやYouTubeで主に受験生向けのコンテンツを提供してきましたが, 今回はついに医学部生向けの記事を書いていこうと思います。

いつかは書こう書こうと思っていたのですが, 気づけばもう6年生になってしまいました。

さて, 今回の内容は「CBTを突破する方法」について。

とりわけIRT600点台を狙いたい人向けの記事となっております。

ご存じの方は多いと思いますが, 医学部にはCBTという臨床実習が始まる前の”プレ国試的”なものが存在します。

初めて受ける大規模なテストなので, 何をすればいいかわからないという方もいるとは思いますが, 今回紹介する方法を実践すれば合格は余裕だと思います。(ガチ)

目次

筆者について

医学部での過ごし方

医学部生とひとことにいっても, 人によってスケジュールや試験に使える時間は様々です。

ということで, 勉強法云々の前に私の情報についてご紹介します。

- 部活は週2~3。一回の拘束時間は5,6時間。

- 冬部活だったので8月は一ヶ月オフ。

- バイトは週2~3, 一回3時間程度

- YouTube活動

- 英語学習

こんな感じになります。

体育会系の部活だったので勉強を理由に休むことはできませんでした。

シーズンの12月や1月は合宿で土日が全部潰れるなんてこともざらにありました。

ただ, 8月がまるまるオフだったので, これは普通の夏部活とは違いますね。

サッカー部とかなら7,8月に東医体・西医体があるので, 色々と忙しい時期だとは思います。

あとは学業成績の方ですね。こちらも紹介します。

- 講義はあまり聞いてないことが多かった

- 試験対策はそこまでガチではなく, 過去問ベースで

- 成績は真ん中~やや下あたり

とまぁ, なんとも平均的, というかどちらかというとあんまできないタイプの医学生ということがわかりますね。

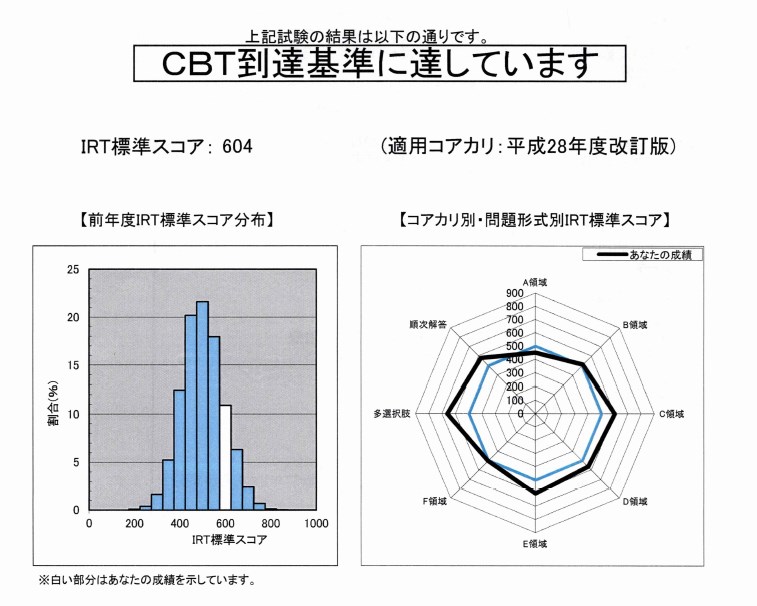

CBTの成績

CBTの成績はどうだったかというと↓のような感じです。

はい, 600ギリギリです。笑

お前ギリギリのくせにエラソーに講釈をたれてんじゃねぇぞ, と怒られてしまいそうですね。

まぁいいんだ。

そもそもIRTとは?

ご存じの方も多いかもしれませんが, CBTは実は問題が生徒間で違います。

10000問以上あるプール問題からランダムで320問が選ばれるというシステムなんですね。

しかも出題される320問のうち, 240問のみが採点対象となります。

ですから, 素点が同じでも難しい問題ばかり解いた人と易しい問題を解いた人とでは, 前者のほうがより高く評価されるべきですよね。

こういった事情から, 素点ではなく, それを換算した相対評価用のスコアがあります。

それがIRTです。

これはだいたい偏差値の10倍と言われております。

つまりIRT500なら偏差値50, IRT600なら偏差値60, といった具合です。

IRT600は偏差値60とほぼ同義なので, 多くの医学生の目標として選ばれるのはこういうわけなんですね。

これは完全に余談なんですが, ポケモンには種族値と呼ばれるポケモンごとのスペックみたいな数字があるんですよね。

それが600を超えるポケモン(バンギラス, ボーマンダ)などは600族と呼ばれ, 強いポケモンの部類らしいです。

ちなみに, この600族のくせに使えない, 弱いポケモンは「600族の面汚し」と呼ばれているそうです。

なんて酷い…(泣)

IRTもちょうど600を超えると上位層なので, この人たちを600族と呼んだりしています。

私の周りだけかもしれませんが…笑

かくいう私も一応600族なのですが, 面汚しと呼ばれないように勉強頑張ろーっと。

ちなみに私の同期の中には700族や800族もいました。シンプルにバケモン。

さて, これを踏まえて次から説明する勉強法について参考にしてみてください。

実際にやったことまとめ

目標

私の掲げていた目標は

- ある程度余裕を持って合格すること

- 正答率80%

でした。

というのも, 今まで定期試験などはギリギリで合格してきた科目も多く, 低空飛行気味の成績でした。

とはいえど, CBTくらいはちゃんと勉強して就活にも使えるから(当時はそう思っていた)頑張ろうと, 覚悟を決めました。

なんだかんだ, 根は真面目だったんですねぇ()

試験対策期間

CBT試験日は8月20日くらいでした。

そして, 本格的に始めたのが4月からです。

よって, だいたい4ヶ月くらいでCBT対策を終えたことになります。

まず初めに言っておきます。

CBT4ヶ月前から対策を始めるというのは, ちょっと遅いです。

普通は半年, 人によっては1年前からじっくり取り掛かる人もいます。

いやいやちょっと待てと。

どうせ4月から始めたとか言って, その前からちょっとずつ勉強してたんでしょ。

そう思う方もいるかも知れませんが, 確認したところ私がQBonlineを購入したのが4月13日なのでご安心を。

使った教材

使った教材は

- medu4(メジャー, マイナー, 公衆衛生等)

- QB online

これだけです。

映像授業に関してはmedu4は最近停滞気味で, サービス終了の噂も出ているので, Qassistをおすすめします。

実際, 私の同期は95%くらいがQassistでした。

じゃあなぜmedu4を選んだのかというと, それはシンプルに逆張りしたかっただけです。笑

また, 模試は1つも受けていません。時間がありませんでした。

同級生には問トレや模試などを受けている人もいましたが, 私はQB一筋でした。

てか, それ以外に手を伸ばす余力がなかった笑

余談: CBT用講座は受けるべきか?

会社によって様々だと思いますが, QassistにはCBT用の授業が, 国試用とは別に用意されているみたいです。

medu4はそもそも国試用のみでした。

私個人の意見としましては, 結論, 国試用でいいと思います。

国試用だからといってCBTの範囲を大きく超えてオーバーワークになるなんてことはないし, CBTが終わったあとに国試用を新たに受け直すのは金銭的にも労力的にも大変だと思います。

ということで, よっぽど時間がない人以外は国試用をおすすめします。

以下はmedu4ユーザーに限った話になりますが, 老年医学やマイナー科の受講もやっておくと良いです。

medu4のカリキュラム上, 同じ疾患は分野をまたいでオーバーラップしないという作りになっているからです。

例えば, QBで腎をやっているときに「Wilms腫瘍」が出てきたとします。

しかし, medu4ではWilms腫瘍は小児科で扱っており, 他の講座(もちろん腎でも)では触れられていません。

よって, メジャー科だけ受ける, というようなつまみ食いではなく, 全分野まんべんなく受講するのがおすすめです。

また, medu4には『⊿マークはCBT対策には不要』と書いてありますが, ⊿マークからもバンバン出題されるので, 必ずやっておきましょう。

とにかくQBをやろう。

さて, 具体的なスケジュールの前に, やったことをまとめておきます。

CBTまでやったことは

- medu4全講義

- QB 1周(Vol.2,3のみ2周)

映像授業を受けてQBを解き, 必要事項や補足事項があればテキストに書き足す。

本当にこれだけ!難しいことは何もやってないです!

なんだぁ意外と簡単じゃん。

と思った方, 甘いです。

QBのしんどいところはなんといってもその圧倒的な問題数。

Vol.1~4までで3000問あります。

3000問というとどのくらいの量イメージできませんが,

センター地理100年分

というと, その膨大さがわかりますね(^o^)

QBは本来2周するのが理想ですが, 時間的にできませんでした。

時間がない人は, Vol.2, 3だけでも完璧にしてください。

QBのおすすめの進め方

ここからはあくまで私のやり方なんですが, まぁ他の人もほぼ同意見だと思います。

- Vol.2(臨床問題)からスタート

- Vol.3(公衆衛生・常識問題)

- Vol.1(基礎医学)とVol.2復習

- Vol.4(4連問)・Vol.3(多選択肢)へ

- ※Vol.5の追加問題は未実施でも問題なし

まずはVol.2(臨床問題)からやりましょう。ここから一番出ます。

続いてVol.3の公衆衛生, 常識問題をやっておきましょう。

公衆衛生はともかく, 常識問題(採血の手順, 消毒の仕方)などは, 映像授業でもやらないので, これはそういうもんだと覚えるしかないです。

これが終われば, Vol.1(基礎医学)と並行して, Vol.2の復習と二周目をやりましょう。

おそらく, これが終わった時点でもうすでにCBT合格の実力は十分あると思います。

そして, ある程度臨床の実力がついたら, Vol.4(4連問), Vol.3(多選択肢)と進めるのがいいと思います。

CBTの鬼門となる4連問ですが, 時間に余裕がある場合を除き, これだけのためにガッツリ時間を使うのはもったいないかと思います。

出てきた疾患をさらっと復習しつつ, その形式や頭の動かし方に慣れていきましょう。こればっかりは練習です。

また, Vol.3の多選択肢はそこまで優先順位は高くないです。やるに越したことはないですが, 二周目までいかなくてもなんとかなります。

実際私もVol.3は解いただけで終わってます。

ちなみにVol.5の追加問題はやってないです。

具体的なスケジュール 私の場合

私の通っている大学では, CBTは8月20日くらいに行われました。

それを踏まえて見てもらうと良いと思います。

4月~5月末 medu4をひたすら受講

定期試験などもギリギリで回避してきた私にとって

「心不全ってどういう病気?」

「プロゲステロンってなんや??」

という状態でしたから, まずは一通り疾患の概念を体系的にさらおうということで, 映像授業の受講を始めました。

しかし, 当時は定期試験も週に1回くらいあり, 部活やYouTube活動もあったことから, あまりCBT対策の時間が取れなかったのが実際です。

理想はQBを解きながら受講も進めていきたかったのですが, 無理でしたね。

映像授業は特に復習することもしなかったので, 受けっぱなしで知識もどんどん抜けていってました。

しかし, このときはとにかく一周することを目標に, 講義を一日5~10個受けるようにしていました。

6月~7月末 medu4受講+QB

6月に入ると流石に危機感を持ち始め, 他のやりたいことなどよりもCBT対策を優先し始めました。

QB受講を進めつつ, 残った映像講義も受けます。

実は映像授業をすべて見終わったのは8月3日でした。(試験17日前)

medu4の国試用を使っていたうえ, 定期試験対策で時間が取られたこともあり, 本当にギリギリまで受講する羽目になりました。

映像授業を受ける方はマジで余裕持ってみたほうがいいです。これはガチ。

また, QB演習の際はmedu4で扱った疾患, 知識があれば, 必ずその該当ページを開き, めんどくさがらずに一回は見るようにしていました。

今思えばこれが一番大事だった気がします。

8月 ひたすらQB

8月に入り, もういよいよ時間がないぞと。

同期は皆QBの2周目に入っている中, 自分だけがまだ1周目をやっており, 完全に取り残されておりました。

「本当にやばい, マジでこのままだと本番までに1周もできないぞ」

と, 本気で焦り始めます。

ひたすらQB。狂ったようにQB。

1日中家にこもり, コンビニの店員さん以外と会話を一切しない1ヶ月弱でした。

本当にきつかった。

一日400問以上解いた日もありました。

ちなみに, その時の様子はYouTubeに残しているので, 暇なときに見てみてください。笑

動画見て思ったんだけど, めっちゃ若いな~~~笑

なんかこの1,2年で老けたかもなぁ…

試験前日

「試験前日って, やることは最終確認と早く寝ることだけだろ。」

と思うかもしれませんが, 私は少し特殊な過ごし方をしておりました。

もちろん, QBの復習などもやりましたが, ここで私は「発生学」に手を付けました。

発生学をやったのは2年の前期でほぼ記憶からも抹消されていましたが, CBTでは出題頻度も結構高かったということもあり,

最終日に2年生の頃に使っていたテキストを引っ張り出し, 発生の分野だけQBを回しました。

そしてなんと, 当日の試験で発生学から8問程度出題がありました。

まさかのヤマがあたり, 受けている最中にCBT合格を確信しました。

いやぁ, あれはマジで気持ちよかったな。

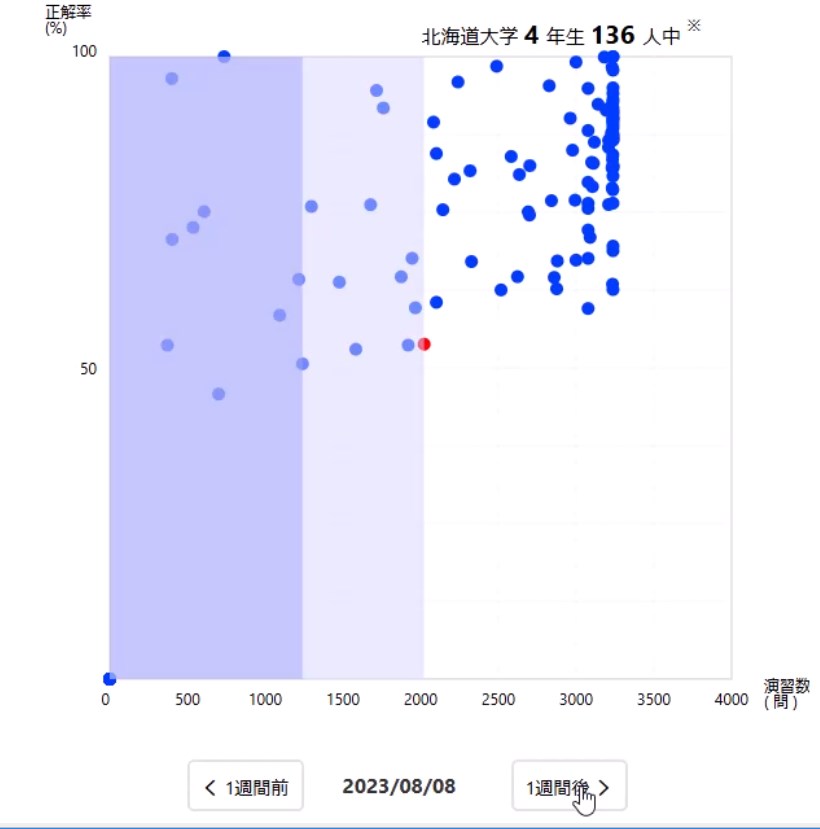

当時の進捗状況

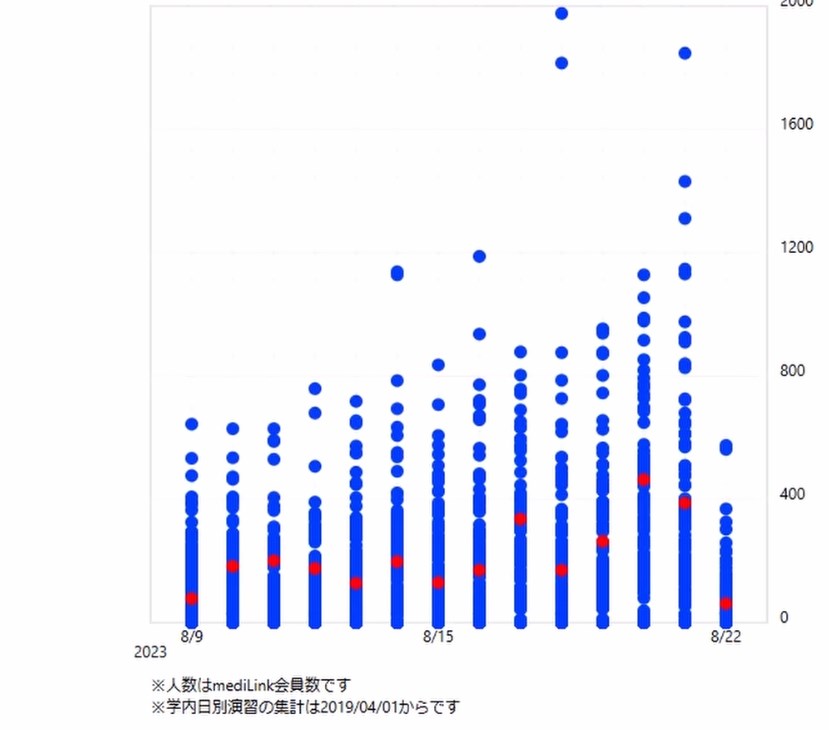

さて, QBonlineではこのような学年全体の進捗状況と自分の位置をみることができます。

赤い点が私ですが, 薄青の網掛けが下位20%であることから, いかに私が遅れいていたかがわかりますね。

マジでCBT対策は早く始めといて損はないです。

反省点

さて, ここまで私のスケジュールを振り返ってみて, 自分の反省点などがたくさんあったのでここにまとめておこうと思います。

みなさんも反面教師にしてください!笑

- 始めるのが遅すぎたこと(試験4ヶ月前)

- 受講に時間をかけすぎた(試験3週間前に受講終了)

これを考慮すると, 理想のスケジュールは

- CBT対策は半年前から

- 映像授業などの受講は2ヶ月前までには終わらせておく

だと思います。

おそらくここまできちんとできたらIRT600台は行けると思います。

もっと高得点を狙いたい方は, 受講は3,4か月前に終わらせて, QB2周に加え, 模試や問トレなどにも手を伸ばすと良いと思います。

結局は演習量!!

さいごに: CBTを頑張るメリット

ここまで呼んでいただきありがとうございました。

最後に, CBTを頑張るメリットを私なりに考えたので, まとめようと思います。

そもそもなんで頑張るの?受かればいいじゃん?

そう思う方も一定数いるでしょう。

まぁ実際高得点を狙う方の多くは自己満足だとは思います。笑

しかし, 私なりに以下のようなメリットがあると思います。

- 国試対策がしやすくなる

- 実習が有意義に過ごせる

- 就活で使う?

CBTと国試は扱う範囲がぜんぜん違う, とはいっても国試勉強の入口としては非常に重要だと思います。

CBTの時点でしっかり疾患概念や病態を学んでおくことで, 国試の勉強がスムーズに進みます。

これは今国試の勉強を始めた身として実感しているので, 間違いないと思います。

CBTのときに頑張って積み上げた知識が, 今の自分を助けてくれているのは事実です。

また, CBTの勉強では実際の臨床でその疾患をみるわけではないので, 間質性肺炎などと聞いてもあまりパッとイメージはつかないかもしれません。

しかし, 病棟で実際に間質性肺炎の患者さんを見て, 問診などを取ったりすることで, 本の上だけの知識だったものが実臨床に結びつきます。

いざ実習を回るタイミングになったとき, 聞き覚えのある疾患や病態が出てくると, 復習にもなるし臨床像を掴みやすくなります。

最後に, 就活に関してですが, これに関しては正直微妙です。

中には人気病院などでCBTの成績を考慮されることもあるそうですが, 私の知る限りではCBTの成績が就活に大きく関わるといった話は聞いたことがないです。

どちらかというと, CBTの点数が良いことのプラスよりも, CBTの点数が低いことのマイナスのほうが見られるのではないかと思います。

ですので, スレスレで受かるというよりは, ある程度は余裕を持って受かると心配もないのかぁなと思います。

まぁとにかく, 頑張っといて損はないということです。

以上, 長々と書いてきましたが, CBT対策に関しては以上です。

私自身やりきれなかった部分もありましたが, 早め早めに対策をして, 余裕を持って試験に望むといいと思いますよ。

しっかり対策をして臨床実習という次のステージへ進みましょう!!

それでは( ´ ▽ ` )ノ