どうも、迷える医学生、しらいです。

今回の記事のテーマでは、なかなかニッチなところを扱っていきます笑笑

みなさんは苑田尚之先生をご存知でしょうか。

主に河合塾、東進などで講師として活動されている先生です。

あの有名な東進のテレビCMを見た方なら一発でわかるはずです。

謎のサングラス、ポニーテール、なんとも怪しいあの風貌。

かくいう私も最初は

「なんだこの胡散臭い先生は…」

と笑った記憶があります。

しかし、一旦講義を受け始めるとその講義の斬新さ、そしてわかりやすさに圧倒されました。

都会にはこんなすごい先生がいるんだ…と、田舎民の僕はあまりの教育環境の差に嘆きました。

今回はそんな苑田先生の物理を受けてきた元生徒の一人として、現在の受講生、また、受講を考えている学生さんたちに有益な情報を書いていこうと思います。

目次

どんな先生か?

苑田先生の受け持つ講義はトップレベル大学向け講座のみで,

東進だと「ハイレベル物理」「トップレベル物理」、そして京都大学の入試問題解説も苑田先生でした。

また、河合塾では私の友人が行っていた横浜校の「ハイパー医進」クラスなどですね。

もちろん他にももっとあると思うので、興味ある方,受けようと思っている方は河合塾wikiとかでググってみてください。

※現在は河合塾の方は退職されて, 東進でのみ指導をしているようです。

師の洗練された講義、あの風貌、オーラの前に、圧倒的信者になる生徒も少なくありません。

よくTwitterなどでは「神」だとか「尊師」などというふうに呼ばれています。

かくいう私も熱狂的なファンでして、全講義の名言集などをメモしていました笑

また、友人と師の話題で盛り上がったり、師の講義を一緒に考えたり、テキストの問題研究をしたり…と盛り上がったのを覚えています。

友人が受けていた横浜校へサインをもらいに行こうという話もあがったほど,熱狂的なファンでしたね笑

講義の特徴

数少ない「微積物理」を学べる講義

なぜ私は今こんな記事を書いているか。

というのも、苑田先生の講義は高校物理ではなかなか扱われない、微積を使った物理の理解を前提とします。

いわゆる”微積物理“ってやつですね。

正直, 微積物理という単語は私は好きではないのですが…

まぁ私の熱い思いを語った記事は他にあるので, そこで詳細に説明しますね↓

それゆえ、多くの受講生は不慣れな数式の処理や公式の導出に混乱します。

私は現役の時のみ、師が開講している東進の「ハイレベル物理」という講義を受けていたのですが

同様に混乱したのを覚えています。

数学も一部高校数学を超える範囲を扱って、公式の導出をすることもあり、特に電磁気は難解を極めます。。。

講義の流れ

まずは概念の説明から丁寧に解説してくださいます。

要するに、物理現象の根幹となっている法則・定理や公式の解説ですね。

正直、このステップが一番難しく、理解に時間がかかると思われます。

前に述べたように、高校で扱う物理の法則・公式を必要に応じて微積分などを使いながら解説されます。

ですので、理解こそ難解ですが、一旦理解すれば

- なぜ内力のみだと運動量は保存するのか

- エネルギー保存ってどうやって導出するのか

- ポアソンの式はなぜ3/5乗という中途半端な数値が出てくるのか

といった、物理の本質の理解につながります。

これがわかると癖になり、どんどん物理の面白さの深みにはまっていきます。

私が物理を好きになれたのはこのおかげだと思っています。

概念説明がおわれば例題の解説を、さきほどの概念説明をもとに解説してくださいます。

例題解説では、それまで解説してきた概念が、どう問題に応用されていくのかを説明してくれます。

もちろん、扱う問題は実際の入試問題です。

解説で微積を使えるところは微積を使った解法になります。

いつもはなんとなーくパターンで解いている入試問題を、背景知識から理解・俯瞰できるようになるので、解いていくうちにどんどん楽しくなっていきます。

繰り返していく内に物理をどんどん好きになっていくと思います。

あくまで私が東進で受けていた講義の流れですが、おそらくどこも同じかと思います。(河合塾の友人に確認済み)

受講するメリット

では、師の講義は入試においてどのようなメリットがあるのでしょうか。

さきほども述べましたが,やはり「本質を理解できる」のが一番大きいです。

私も師の講義を受ける前はなんとなーくパターン化して, 使えそうな公式に代入して…

といった具合でした。

しかし, 師の講義を受けたことにより,

「あぁ、この問題の背景はこれだなぁ」

「この公式は〇〇という理由で成り立っているのか」

というふうに, 本質を理解しながら物理を学ぶことができました。

特に, 超が付くほど難関大学(東大とか京大、東工大など)を受験される方にはオススメだと思います。

こういった大学ではパターン化や典型問題暗記は一切通用しません。

物理の本質がちゃんとわかっているかが問われます。

また、そういった超難関大学は物理なのに数学要素も強い問題が多いので,なおさら受けるメリットはあります。

少し具体的な話をしましょう。

まず、どの講義でも頻繁に使われる、極限の考え方、次元解析はセンター・共通一次試験レベルでも大いに役立ちます。

これを用いるとミスはグッと減ります。

どの分野も本当にわかりやすいですが,特に力学では二体問題、重心系、単振動、電磁気学では交流・電磁誘導が非常にわかりやすくてオススメです。

ここだけでも受講するだけで、物理への見方が大きく変わります。

時間がないよって人は力学だけでも取ってみて!!と言いたいくらい笑

どんな人にオススメ?

志望校レベル

先ほども述べましたが,理系科目の難易度が特に高い、東大京大東工大レベルを受験される方は受けておいた方がいいです。

特に京大は背景に微積を扱っている問題が毎年大問一題くらい出たりします。

ここで注意なんですが, 微積を使わなくても解くことは可能だということです。

しかし, 背景の知識や本質がわかっているかどうかは問題を解くうえで非常に重要になります。

さらに、他の受験生たちもそういった微積物理による本質からの理解を伴った勉強をしてきているはずです。

具体的なレベル

また、レベル的には高校物理の理解がほぼ完璧できている人が、プラスαで勉強するのにオススメです。

高校物理もまともにわかっていないのに受講すると、間違いなく悲惨なことになります。

また、数学の微分積分知識、三角関数、式の整理など、基本的な数学処理能力も必要です。

よって、数学と物理が得意科目である人が、さらに物理を伸ばすのにオススメです。

本音

ぶっちゃけ、私は師の講義を生徒全員が受けるべきだと思ってます。

物理=無味乾燥な公式暗記+パターン化

という風潮がいまだに根強く残っているのが気に入りません。

まぁそれでも, 受験物理は未だに高速処理とパターン化が求められ, 本質的にじっくり議論するような問題が出ないというのが現状です。

微積で物理を学ばなくても, ちゃんと高校物理をマスターしておけば, 簡単な年の北大の二次試験くらいなら満点は取れますからね。。。

とはいっても, 師の講義を受けた人は間違いなく物理が好きになります。

そして苦手だった物理も勉強するようになり、やがて得意科目になります。

私は物理がマジで嫌いでした。しかし, 本質から勉強し直すことで, 物理が好きになり, いつの間にか多くの勉強時間を確保するようになりました。

そして気づけば, 物理は英語の次に得意科目になっていました。

みなさんも高校物理を本質から見直してみませんか。

受け方や勉強法

受け方

続いて講義の受け方です。

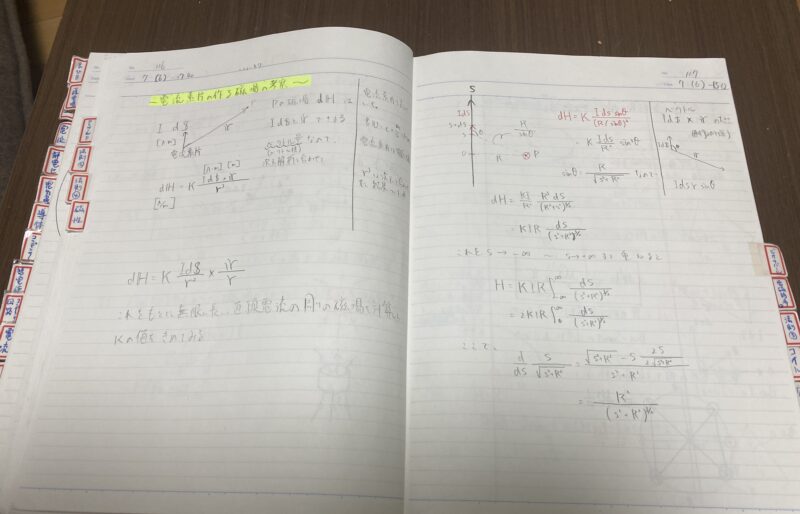

まず、一回で理解することは間違いなく不可能です。

扱う内容が内容ですし、板書量もえげつないです。

私は講義を全講義、3回以上は受け直しました。

よって、受け直しは必須です。

私の友人は講義の音声を録音して聞きなおしていました。

この作業は辛いですが,これをしないと本質の理解はできません。

講義の理解を曖昧にするのでは, 師の難解な授業を受けている意味が皆無です。

がんばりましょう。

勉強法・復習の仕方

講義をある程度理解したら,どんどん問題を解いていってください。

テキストにも演習問題があると思いますが,正直, あれでは不十分です。

いろんな問題集の問題を微積や重心系など、師の講義で学んだ解き方でトライしてみてください。

師の講義を受けただけでは物理はマスターできません。

師の講義を受け、演習を重ねて実際に使っていくことで、初めてモノにできるようになります。

理解が足りない部分は、「新物理入門」や「理論物理の道標」などで補いましょう。

オススメの問題集・参考書

師の講義に代表される、微積物理は演習量が何よりも大事です。

すくなくとも150問くらいは解いておかないと、本質はわかっても使いこなせるようにはならないでしょう。

マジで, 量が一番大事だから!!!

新物理入門 / 新物理入門演習

微積やその他, 師のような本質に基づいた内容を解法に取り入れた問題集は少ないです。

というわけで、私がオススメする問題集は「新物理入門問題演習」です。

また, その解説書である新物理入門もおすすめです。

扱っている内容は高校物理の教科書と全く同じですが, 解説で微分積分などを容赦なく使い, 本質からの理解を促しています。

よって, 師の講義と割と近いのかなぁという気もしますね。

他の記事にも出てきましたが,数少ない微積物理を積極的に使った問題集です。

問題は120問程度しかないですが,一周でもしておくと微積物理の使いこなしがだいぶ身につくはずです。

京大の物理・名大の物理

前述したように, 京大の物理は本質が背景になっている問題が多く、良問の山です。

微積物理を学ぶなら,京大の過去問を通して使い方,使われ方を習得するといいでしょう。

赤本の解説でも微積を用いて説明してくれてる部分もあります。

また、名古屋大学の物理の問題も個人的にはオススメです。

レベルとしては京大のちょっとだけ簡単バージョンといったところでしょうか。

微積が背景になっている問題も多いので,解いてみるといいと思います。

ひとこと

以上,苑田先生の講義の受け方などを紹介してきました。

世の中には

「高校物理で微積を使うなんて非効率だ」

という意見もあります。

私はその通りだと思います。

Maxwellの方程式の導出なんて絶対入試に出ませんし,そもそもどんな入試問題も微積を使わずに解けるようになっています。

高校物理で微積を用いるというのは、それ以上それ以下でもありません。

少しだけ微積の方が速く解けたりしますが,重要なのはそこではないような気がします。

本質の理解。

微積や小難しい定理を通して理解してきた生徒と、単純なパターン暗記を繰り返してきた生徒とでは、

見えている世界が違います。

大袈裟な表現ですが,受けた方はそういった感想を持つはずです。

実際、東大生や京大生などから圧倒的支持があるのがその証拠です。

入試問題を解くという目的にとどまらず

- 物理が数学と密接に関わっていること

- あらゆる宇宙の物理現象は美しい法則のもとに成り立っていること

そういったことを考えられるようになることが、師の講義の最大のメリットではないかと思います。

ぜひ、受けるチャンスがあれば臆さず積極的に師の講義を受講してみてください!!

長々と師への信仰心()を語ってきましたが(笑)、今回の記事は以上となります。

当ブログでは微積物理の受け方などの記事が他にもあるので、ぜひそちらも読んでみてください!!

それでは( ´ ▽ ` )ノ