みなさん, まとめノート, 作ってますか。

私の高校などでは真面目な女子がせっせと作っている印象でした。

また, SNSなどでも「何色使ってんだこれ」ってくらい“Colorful”なまとめノートを作っている方もいます。

そしてなかには

「まとめノートなんて時間の無駄。やる意味ない。」

といっている方が見受けられます。

私も実は大学受験時代はそういった意見を持っていました。

しかし最近になって、医学という膨大な知識を目の前に、まとめノートの有用性に気づきました。

というわけで, 今回は

医学部を学ぶ際にまとめノートを作るべきか?

そもそもまとめノートは必要なのか?

といったことを記事にまとめていこうと思います。

目次

まとめノートは本当に意味ない?

まとめノートはなぜ「無駄」と言われるのか?

結論から言うと、多くの人が「作ること」自体に満足してしまっているからです。

とくに中高生のときにありがちなのが、「カラフルで綺麗なノートを作ること」が目的化してしまうパターン。

見た目は美しいかもしれませんが、内容は教科書をなぞっただけ、頭には残らない。

これでは確かに、時間をかけたわりに学力は伸びません。

また、「まとめノート=読めばわかる参考書」と誤解してしまうのも問題です。

他人が作ったノートを読んでも理解が進まないのは、「自分の思考プロセスが介在していない」からです。

つまり、自分で考えながら作るというステップを飛ばしてしまうと、たとえまとめノートを使っていても、勉強効率は上がらないのです。

医学部生が気づいたまとめノートの意外な効果

鋼の錬金術師という漫画に, とても有名なフレーズがあるのでみなさんに紹介します。

錬金術は、物質を理解・分解・再構築する科学なり。

鋼の錬金術師

そして, 知識についても同じことが言えます。

勉強とは、既存の知識を理解・咀嚼・再構築(体系化)するものです。

他人の言葉で書かれたある知識を理解し、今度はそれを自分の言葉で自分なりに説明する

そうすることで、自分の中で知識が体系化されて、知識のインプットが完了します。

医学部に入ってから私は

「まとめノートの真価は、作る過程にある」

と気づかされました。

医学の勉強では、「とにかく情報量が多い」「似たような言葉が多すぎる」「一度理解しても忘れる」の三重苦。

そんな中で、ただ読むだけ・聞くだけでは知識が自分の中に定着しません。

そこで役に立つのが、自分なりに再構築したまとめノート。

- 自分の言葉で置き換えることで、本当に理解できているかがわかる

- 必要な情報を取捨選択することで、思考の整理ができる

- 「あのノートに書いたな」と記憶のフックになる

こうした効果は、実際に自分の手でまとめたからこそ得られるものです。

医学部に入ると、「自分の頭で咀嚼して再構築する力」がどれだけ大事か、痛感します。

だからこそ私は今、「まとめノート=無駄」とは決して思わないのです。

意味のないまとめノートの特徴(写経型)

さて、次に作っても意味のない、効果の薄いまとめノートを紹介します。

それは、

教科書の焼き直し、丸写し、いわば写経です。

教科書に書いてるのに、それを一言一句変えずに書き写すなんて、考えれば全く意味のないことをしているのがわかるでしょう。

しかし、未だにいくつかの学校ではこういった学習法が推奨されているらしく、筆者は心を痛めております。。。

とにかく、教科書の内容をまるまる写して、理解・勉強した気になっているのが一番やってはいけないパターンのミスです。

これでは時間を無駄にしているのと一緒です。

その時間を睡眠に当てたほうがマシです。

意味のあるまとめノートの特徴(再構築型)

一方、意味のあるまとめノートは次のような特徴があります。

自分のわからなかった、理解が困難だった部分を、自分の言葉で自分なりに説明している

こういったノートが効果的です。

まとめノートを作る目的は2つありました。

- わからなかったところを見返す

- そして理解が難しい部分を自分の中で自分なりに体系化する

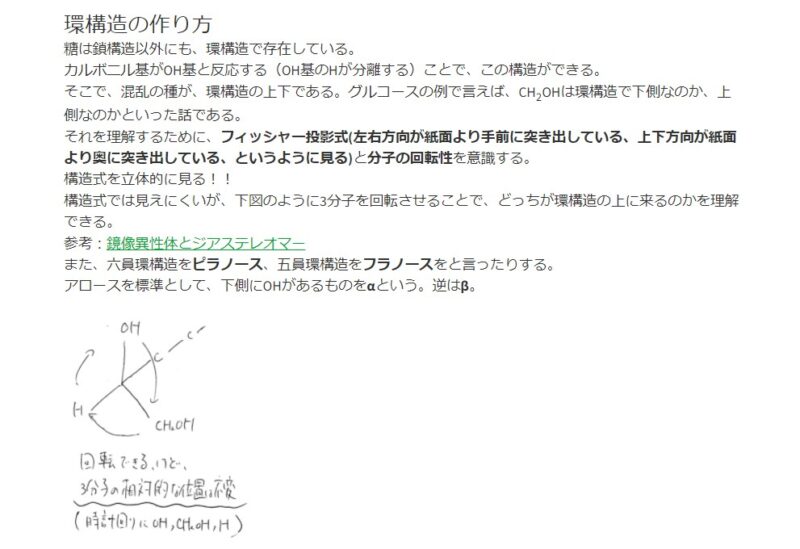

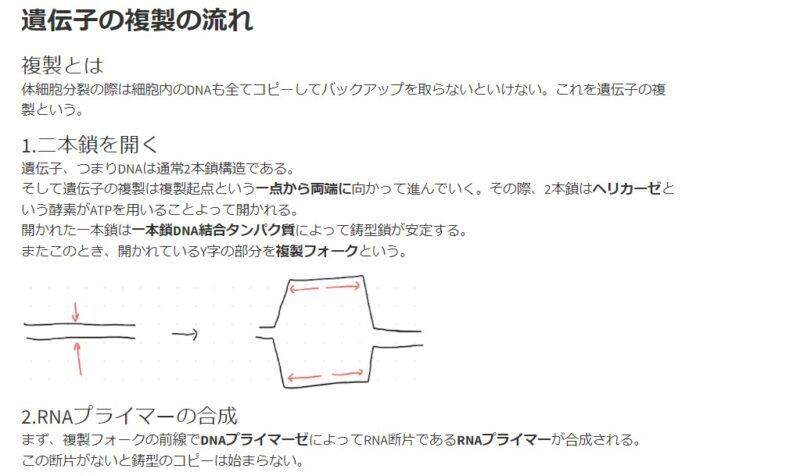

以下に私のまとめノートの一部を抜粋して紹介します。

上記両方の目的を満たしております。

ちなみにこれはEvernoteをつかってまとめています。

私のノートを見てもらったらわかりますが、自分が理解に苦労した箇所をちゃんとメモってますね。

そして教科書の丸写しではなく、自分の言葉で説明しています。

メチャクチャ簡単で身近な表現を使ってます。

こうすることで、後忘れて見返したときに理解がスムーズになるので、知識の貯蔵庫として重要な役割を果たしてくれます。

まとめノートを効率的に活用する方法

せっかく時間をかけて作るまとめノート。

どうせなら、できるだけ効率的に、そして長く使えるものにしたいですよね。

そこで, 私自身が実践している「まとめノートを効率化するためのちょっとした工夫」を紹介します。

Evernoteなどのデジタルツール活用

私はまとめノートを紙ではなくEvernoteで作る派です。

理由はシンプルで、「検索できる」「編集しやすい」「同期できる」から。

医学の勉強はとにかく情報量が多く、しかも日々アップデートされていきます。

紙ノートだと情報の追加や修正が難しく、どうしても管理が煩雑になってしまいます。

その点、Evernoteのようなデジタルツールを使えば、

- どこにいてもスマホ・PCで閲覧・編集できる

- キーワード検索で一発で情報にアクセスできる

- 学年や科目ごとにノートブックを整理できる

と、まさに「動く参考書」のように活用できます。

もちろん、GoodNotesやNotion、OneNoteなど他にも優秀なアプリはたくさんあるので、自分に合ったツールを選ぶのがベストです。

あとで見返す仕掛けを作る

もうひとつ大事なのが、「あとで見返したくなる仕掛けを作ること」です。

せっかく作ったノートも、見返さなければ記憶の定着にはつながりません。

ですので私は以下のような工夫を意識しています。

- タイトルに「◯◯がわからなかった理由」など、自分目線でつける

- ノートの最後に「次に見返すべきタイミング」を書いておく(復習日など)

- 図や表を挿入して視覚的に印象に残るようにする

- “未来の自分へのメモ”として、一言コメントを残す

ちょっとした工夫でも、「見返すハードル」を下げておくと復習の習慣につながります。

勉強って、「わかるまでの努力」も大事ですが、「忘れないようにする工夫」も同じくらい大事。

だからこそ、まとめノートは作った後が勝負です。

まとめノートは「意味ない」ではなく「使い方次第」

というわけで、結論。

まとめノートは意味ないのか?

答えは、

全然そんなことはない、なんなら医学生でもやってます。

でもやり方次第ではただの時間の無駄になります。

私は自分のまとめノートが他人の参考になるとは思わないし、逆に他人のまとめノートを読んでも効果は薄いと思ってます。

思うに、まとめノートは自分でまとめる過程に意味がある。

他人の言葉によって説明された知識を、自分なりに咀嚼して再構築・体系化する。

これはまさに勉強の本質とも言えます。

今後、勉強する過程において、理解が困難な場所が出てきたら是非、まとめノートという形式で知識を貯蔵してみてください。

後々これが大きな助けになるはずです。

それでは( ´ ▽ ` )ノ